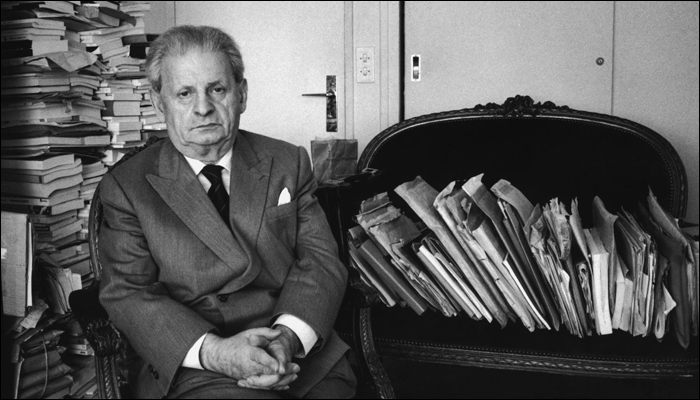

Emmanuel Lévinas, filosofo francese di origini ebraico-lituane, nasce a Kaunas il 12 gennaio 1906 e muore il 25 dicembre 1995 a Clichy.

Inizia da adolescente la sua formazione intellettuale attraverso lo studio della traduzione ebraica e dei classici della letteratura russa come Tolstoj e Dostoevskij.

Nel 1917, all’età di undici anni, vive le vicende della rivoluzione russa a Charkiv, in Ucraina.

Nel 1923, si trasferisce in Francia dove frequenta l’Università di Strasburgo.

A partire dal 1931, risiede a Parigi dove insegna e ottiene la cittadinanza francese.

Convola a nozze con Raissa Lévy nel 1932, dalla cui unione nascono due figlie femmine, Simone e Andrée Eliane, e un maschio di nome Michael.

II Guerra Mondiale

Allo scoppio della seconda guerra mondiale, nel 1939, Lévinas è catturato dai nazisti e condotto in un campo di concentramento.

Durante gli anni della deportazione mette insieme delle annotazioni che nel 2009 vengono pubblicate col titolo Quaderni di prigionia.

Lévinas decide di non aderire al movimento comunista, in quanto “rimanere non comunista significava conservare la propria libertà di giudizio in uno scontro di forze”. Nel 1961, vede la luce il capolavoro lévinasiano, Totalità e Infinito – Saggio sull’esteriorità.

Insignito nel 1989 del Premio Balzan per la Filosofia, Emmanuel Lévinas muore a Parigi nel 1995.

Dopo la morte, viene definito uno “dei filosofi essenziali della fine del ventesimo secolo”.

Filosofia

La riflessione di Emmanuel Lévinas trae le mosse dalla ridiscussione della centralità dell’interrogativo circa l’essere.

«Essere o non essere – è proprio questo il problema?»

Lévinas critica la tradizione filosofica occidentale che considera lo studio dell’essere in quanto tale, nonché delle sue categorie fondamentali.

Per lui, si impara a stare al mondo grazie all’incontro con l’Altro.

La filosofia lévinasiana assegna, quindi, grande importanza all’epifania del volto dell’Altro, la quale è vita, non già mero fenomeno.

L’epifania del volto è coinvolge immediatamente l’etica.

La nudità del volto tramite cui l’Altro si rivela al Sé, esprime una povertà essenziale, perché è esposizione alla minaccia cui potrebbe incorrere, invito alla violenza. L’espressione del volto dell’Altro è “appello dell’uno all’altro” poiché il volto parla.

L’Altro, per essere tale, non può essere ricondotto né alla conoscenza che io ne ho, né all’amore che parte da me per lui.

«Il nostro rapporto col mondo, prima ancora di essere un rapporto con le cose, è un rapporto con l’Altro. E’ un rapporto prioritario che la tradizione metafisica occidentale ha occultato, cercando di assorbire e identificare l’altro a sé, spogliandolo della sua alterità.»

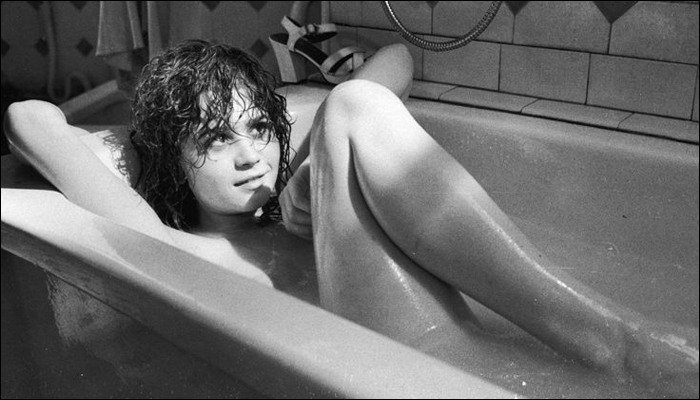

Eros

Emmanuel Lévinas vede nell’ “eros uno dei simboli massimi dell’alterità”.

Eros non è possesso, ma mistero che implica la presenza dell’infinito.

Eros è nella religione greca il dio dell’amore fisico e del desiderio.

Nella cultura greca antica l’eros è ciò che fa muovere verso qualcosa, un principio divino che spinge verso la bellezza.

Eros nasce dall’unione tra la dea Penìa e dal dio Poros.

La dea rappresenta la personificazione della povertà e del bisogno mentre il dio rappresenta l’abbondanza.

Per tali ragioni, l’eros che è nato dall’unione di abbondanza e mancanza, è desiderio di ciò di cui si sente mancanza, desiderio del bene e del bello.

Eros non può essere considerato del tutto un dio ma un essere tra il divino e il mortale.

La parola greca “eros” significa desiderio, mancanza, desiderio di ciò che è perduto.

L’amante desidera quello che non ha, per definizione è impossibile per lui avere ciò che vuole perché una volta che l’ha ottenuto non lo desidera più.

Altri articoli:

Per approfondire:

(SFA, Filosofia dello Spettacolo – Relazione a cura di Sara Zanirato)